Активные боевые действия на Тихоокеанском побережье СССР пришлись на конец лета 1945 года, положив конец Второй мировой войне. В ходе трехнедельной наступательной операции войска союзников разгромили сухопутную группировку японской армии и выбили милитаристов с островов в Охотском море. Жители тех советских территорий жили в ожидании нападения все предыдущие годы и как могли приближали День Победы. А наши солдаты добивали японцев и встречали смерть в последних боях великой войны.

Комсомольская мобилизация

Иркутянина Василия Черных мобилизовали по комсомольскому призыву в 1943 году. Тогда из Иркутска 17-летнего юношу судьба забросила на Дальний Восток, где формировали корабельные команды для перевозки грузов через Тихий океан. Ребят с нуля обучали морской профессии и позже задействовали в помощи местным морякам.

В те годы на дальневосточном направлении было неспокойно. Под боком у Советского Союза находился один из союзников фашистской Германии — милитаристская Япония. Несмотря на объявление войны, прямых боестолкновений между нашими и японскими войсками не было до середины 1945 года. Но весь регион во время войны с Германией жил в предвоенном состоянии, а войска противоборствующих сторон находились в полной боевой готовности.

— После всех проверок 30 ребят, в том числе и меня, отправили во Владивосток, — рассказывает Василий Черных. — Здесь нас распределили по судам, на которых из США и Канады и других союзных стран к нам шли интенсивные поставки товаров по ленд-лизу. Для этого западные страны подключили свои судоверфи, строив пароходы для перевозки этих грузов — серия морских судов типа «Либерти». Мы с ребятами по возрасту не подходили под призыв в армию, и нас привлекли для приемки этих многочисленных транспортных судов.

Американские транспортники этой серии оказали серьезную помощь для нашей страны. После вступления США во Вторую мировую войну в конце 1941 года американцы не только схлестнулись с японскими милитаристами в Тихоокеанском регионе. Все военные годы США снабжали союзников, в частности Советский Союз, военной техникой, боеприпасами и продовольствием по программе ленд-лиза — системы поставок продовольствия, техники и оборудования под гарантии послевоенной оплаты.

Но объемы необходимых товаров тогда были столь высоки, что возникла нужда в большом количестве дополнительных транспортных судов. Для этого на штатовских верфях в кратчайшие сроки освоили производство тех самых пароходов «Либерти»: стараниями американских судостроителей от закладки на стапелях до спуска на воду корабля водоизмещением 15 тысяч тонн уходило всего полтора месяца.

За одним из таких свежепостроенных транспортников «Либерти» до порта Сан-Франциско в первое плавание отправился и наш собеседник. Плавание по Тихому океану до американских берегов в один конец занимало около месяца. В Сан-Франциско наши моряки загрузили положенным грузом принятый корабль, которому присвоили русское название «Брянск».

— Судовые командиры составляли запрос о том, какой груз необходимо подготовить нам для доставки в Советский Союз и отправки на фронт, — вспоминает ветеран. — Девятый пирс порта СФ вообще выделили только для приема советских судов. Генеральным грузом для нас считалось продовольствие — консервы и прочее, им всегда было заполнено больше половины судна. Продукты грузили вниз трюма, а сверху шел остальной необходимый груз, в том числе негабаритный — например, 40-тонная железнодорожная платформа или военная техника. Были корабли, которые грузили только продуктами.

Маршрут «Брянска», как и многих советских транспортников, плывущих в Америку, проходил через Камчатку по Охотскому морю через пролив Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо. Здесь, проплывая мимо угрожающе бездействовавших японских военных кораблей, морские грузовики выходили в многодневное плавание по открытому океану. Загрузились не больше чем за 10 дней и обратно — еще в месячный морской поход на родину. Точное число таких походов туда и обратно до окончания войны ветеран уже затрудняется назвать.

— Товарообмен был очень высокий, — рассказывает Василий Черных. — И наш владивостокский, и американский порты были невероятно загружены всю войну. Прибывали в Америку примерно за 25—26 суток. Перед отплытием заряжались провизией, топливом и водой по минимуму, чтобы не перегружать корабль и быстрее доплыть до Штатов. Поэтому постоянно для пополнения припасов приходилось на полпути заходить на американскую военно-морскую базу Датч-Харбор на Алеутских островах. Они нам не отказывали и снабжали всем необходимым.

Ветеран признается, что на военной базе с американскими друзьями было не до душевных бесед. Но во время многодневных стоянок при загрузке товаров на материке наши моряки успевали немного пообщаться рабочими Сан-Франциско и Портленда. И даже немного приобщиться к быту и нравам «идеологических противников».

— Что интересно, они к нам относились хорошо и доброжелательно, — рассказывает Василий Черных. — Рабочие вообще никаких предубеждений на наш счет не испытывали. А особенно радовались, если мы их приглашали пообедать, очень полюбились американцам наши блюда. Но за ними следили свои же, боялись близкого контакта. Мне как-то даже не дали в шахматы доиграть с одним американцем, нас разъединили.

Жили американские рабочие небогато, конечно, но не голодали, вспоминает ветеран. Но все же чувствовалось, что война Америке в чем-то даже помогает.

— После кризиса их промышленность страдала от перепроизводства, — вспоминает ветеран. — Много интересных моментов можно вспомнить. Например, привозили нам по заказу команды сигареты, на время обратного плавания. Так привозили блоки с пачками и пломбировали их — снимать пломбу нельзя было до выхода в море, чтобы, не дай бог, эти сигареты не попали к ним в торговую сеть.

На тихоокеанское направление приходилось почти половина всего военного грузооборота между союзниками в 1941—1945 годах. Это объяснялось тем, что данный маршрут, обеспечивший около половины поставок по ленд-лизу, был относительно безопасным. Владивосток за годы войны переработал импортных грузов почти в четыре раза больше Мурманска и почти в пять раз больше Архангельска.

Относительная безопасность тихоокеанского маршрута обеспечивалась формальным нейтралитетом между СССР и Японией в годы войны. Поэтому перевозки в этом регионе почти здесь могли обеспечиваться лишь советскими моряками, а торгово-транспортные суда ходили только под советским флагом.

На наши грузовые корабли японские военные в открытую не нападали. Но всячески пытались мешать транспортным потокам и подстроить какую-нибудь «подлянку». Море было обманчиво безопасно и таило в себе множество неприятных сюрпризов. Все незамерзающие проливы контролировались Японией, и периодически советские суда подвергались принудительному досмотру, а иногда и топились.

— Японцы в этом регионе воевали в основном с американцами, — вспоминает ветеран. — Бои между ними шли очень серьезные. И мы в этом процессе как-то умудрялись плавать под своими советскими флагами. Наше судно не было беззащитным: по периметру корабля у нас располагались 11 крупнокалиберных пулеметов типа «Орликон». Располагались пушки в хорошо укрепленных гнездах. Да и мы сами умели ими пользоваться. Но нападения все же были: часто в эфире проскакивали сигналы SOS от пострадавших или тонущих кораблей.

Позиционная война

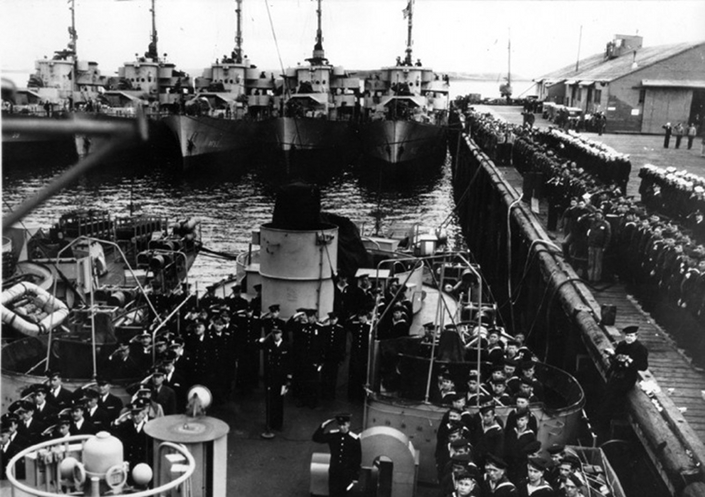

Будущая супруга Василия, Вера, в это время жила во Владивостоке. Практически всю войну этот город находился на прифронтовом положении. По окрестностям дислоцировалось множество военных подразделений и боевых кораблей, в глубине знаменитых владивостокских сопок оборудовали станции слежения и секретные бункеры станции управления.

А мирные жители готовились в любой момент или спрятаться от бомбежек, или же идти в атаку. По ночам по городу ходили проверяющие и стучали в окна тем, кто недостаточно плотно зашторил окна и нарушал тем самым требования светомаскировки.

— Город Владивосток был в постоянной готовности, — вспоминает Вера. — Постоянные тревоги, когда с 38-го года к нам лезли эти японцы. Идешь в школу, еще в классе третьем я была, тут вдруг тревога! Меня подхватывают, в какой-то двор уносят, укрывают. В школу уже опаздываешь, но ждешь, когда тревога закончится. В конце-концов практически у каждого в городе были свои бомбоубежища.

Помимо постоянного ожидания войны, семья Веры переживала и другие, личные трудности. В 1939 году ее отца арестовали по 58-й «политической» статье, но освободили уже весной 40-го. А мама вскоре тяжело заболела — туберкулез. Долго лечилась, по рекомендации врача даже пришлось ей переехать в Красноярский край, в более благоприятные климатические условия. Но смена жительства не помогла, вскоре женщина скончалась.

А через год в семью пришла еще одна трагедия — отец, офицер запаса, умер 20 июня 1941 года, за два дня до начала Великой Отечественной. Так в 13 лет Вера осталась без родителей.

— Благо, во Владивостоке приютила подруга мамы, — рассказывает собеседница. — А в конце июня отцу приходит повестка на фронт, а он скончался. Но я не отчаивалась. Полтора года пожила у маминой подруги, потом пошла учиться в ремесленное училище и в пятнадцать лет уже стала механиком телеграфа. Работала на станции в Артеме, это недалеко от Владивостока, на КПП на военной станции. А когда пошла комсомольская мобилизация, я напросилась на флот.

Девушку приняли на транспортный корабль «Тарас Шевченко». Это судно было одним из многих, задействованных в августе 1945 года для высадки советского десанта на Курильские острова, занятых японскими войсками. А перед этим наша собеседница встретила со всеми владивостокцами День Победы над фашистской Германией.

— Смотрю, вниз по улице народ бежит, радуется, — вспоминает Вера. — Все улыбаются, обнимаются, целуются — знакомые и незнакомые. Такая общая радость от победы охватила город. И кричат: «Война закончилась» Мы все этого так ждали!

Но для владивостокцев война не закончилась в мае 45-го. Впереди жителей Дальнего Востока СССР ждала полномасшабная битва с японскими милитаристами.

***

Василий и Вера познакомились и сошлись во Владивостоке после войны и поженились в 1950 году. Затем перебрались в Иркутск. Здесь у семьи Черных родились и подросли дети.

В этом году ветераны отмечают 64-ю годовщину совместной жизни. Несмотря на возраст, супруги Черных держатся бодро. И, как в молодости, могут часами говорить о море и своей любви.

Андрей Щепин, IRK.ru

-

Olga Darroch

16 мая 2014 в 18:24

Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться

Загрузить комментарииНа-конецто пишут про мою семью, но не только семья должна гордиться такими людьми - город должен и страна..когда мы были маленькие было много книг и статей про людей которыми мы гордились…и сейчас должно быть такого больше для молодого поколения! Простые люди которые построили жизнь!