Наука романтики

«Говорят, геологи — романтики, только это, братцы, ерунда», — улыбаясь, говорит заведующий лабораторией палеонтологии и эволюции человека ИГУ, кандидат исторических наук Николай Савельев. В его устах эта фраза из популярной советской песни приобретает новый смысл. Потому что Николай Александрович знает точно: самая романтичная на свете профессия — археолог. И он может это доказать. Хотя бы собственным примером. Еще в детстве он мечтал «докопаться до сущности вещей», мечтал о путешествиях, новых местах и открытиях. Наверное, поэтому после школы уехал во Владивосток и поступил в мореходку. Только тайны истории манили сильнее моря, поэтому очень скоро Николай вернулся в родной Иркутск и поступил на исторический факультет госуниверситета, чтобы раз и навсегда стать археологом.

В будущем году Савельев отметит пятидесятилетний юбилей своей экспедиционной жизни. Он до сих пор в деталях помнит свою первую поездку — знойное лето 1967 года, устье реки Белой. Молодой заведующий лабораторией Герман Медведев, который собирал экспедицию, и выпускник первого курса Коля Савельев, которому посчастливилось в эту экспедицию попасть. И с тех пор — ни одного «прогула», и до сих пор лето — любимое время года.

Да и начало научной археологии в Иркутске положили точно такие же романтики и энтузиасты своего дела. В 1918 году в наш город из Петербурга прибыл спасавшийся от голода и гражданской войны Бернгальд Эдуардович Петри. Выпускник физико-математического факультета Петербургского университета по направлению «этнография и антропология», Петри решил продолжить дело своей жизни на сибирской, богатой на историю, земле. В 1919 году в ИГУ основали кафедру истории и первобытной культуры. Скоро Петри стал профессором университета, сумев собрать вокруг себя команду блестящих молодых ученых. Они серьезно занимались разработкой метода восстановления лица по остаткам черепа и многими другими проблемами антропологии и этнографии. За 10 лет им удалось добиться поразительных результатов, но в 1930 году, во время начала репрессий, ИГУ закрыли на целый год. После возобновления работы университета многие факультеты были закрыты.

— В советское время в течение долгого периода был всего один научный институт, который занимался археологией, — рассказывает Николай Савельев. — Институт археологии при Академии наук в Москве, у него был филиал в Ленинграде. Так что все раскопки в Сибири проводили не местные специалисты, а столичные ученые.

Ситуация изменилась в 1960-е, когда подросло поколение мечтателей, чье детство пришлось на голодные послевоенные годы, и теперь они грезили о новом, лучшем мире. Поколение поэтов и бардов. Это было время масштабных комсомольских строек и крупных экспедиций в поисках новых открытий. В те же годы в Новосибирске была образована Сибирская академия наук, и местные археологи стали активно развивать собственную научную школу. Уже в постперестроечное время был создан научно-исследовательский центр «Байкальский регион» ИГУ под руководством Германа Медведева. Начались совместные масштабные проекты с коллегами из Канады и Японии. Даже в самые политически нестабильные и голодные годы ученые продолжали свою работу. Зарплату не платили, средства на экспедиции «наскребались» с большим скрипом, но ведь история манила.

Лопата+тушенка

Однако, считать археологов только романтиками и искателями приключений и кладов типа Индианы Джонса не стоит. Археолог — это в первую очередь ученый. Поэтому любители, которые едут на раскопки в надежде отыскать несметные богатства и драгоценности, разочаровываются быстро. Однако одна простая древняя косточка может быть дороже всех сокровищ мира — ведь ее можно изучить.

— Я за свои 50 лет экспедиций ни разу не находил каких-то ценностей в общепринятом смысле этого слова. — улыбается Николай Александрович. — Золото и серебро видел только пару раз у коллег, которые изучают, «откапывают» другие периоды истории.

Кстати, у археологов существует четкое разделение: один занимается неолитом, другой — палеолитом, третий — мезозоем. Специализация крайне важна, с ее помощью «разбирают» научные экспедиции и раскопки. За профессиональную карьеру можно сделать не больше двух-трех крупных открытий, поэтому ни один ученый не станет тратить время на раскопки, которые не относятся к теме его специализации.

Современная археология имеет любопытную тенденцию — она все чаще отходит от понятия «гуманитарная наука». Николай Савельев с уверенностью заявляет: это наука естественная. Здесь важны знания по антропологии, биологии, зоологии, физике и химии, даже математике. А еще нужно быть неплохим художником и фотографом.

В экспедициях или, как говорят сами археологи, «в полях», они бывают от силы 3-4 месяца в году. Вся остальная работа — кабинетная. Нужно расписать, классифицировать, сфотографировать, зарисовать и сделать хоть минимальные научные выводы. Долгий, кропотливый труд. Только для самых терпеливых.

Каждый археолог любит полевые работы, но и здесь тоже многое предстоит вынести. Нужно суметь поставить палатку, разжечь костер, приготовить еду в скромных полевых условиях.

— Молодежь сейчас менее подготовленная к тяготам палаточной жизни, — смеется доцент. — Но ничего, учим. И палатки учим ставить, и макароны варить.

Главные лакомства археолога — тушенка и сгущенка. Сладкое необходимо для улучшения работы мозга, а без мясного не обойтись, иначе откуда силы взять. А сил потребуется очень много. В экспедиции большую часть времени ученые проводят «на лопате». «Копать отсюда и до обеда» — это про них. «Мы за свою жизнь столько земли перекапываем, что никакому экскаватору и не снилось», — резюмирует Савельев. Подтянутый, загорелый, с бородой и мозолями на руках — вот он, типичный археолог.

Просто каждый профессиональный археолог знает, что «истина в земле». И просто так свои секреты земля не отдаст. До них придется «докопаться» — в прямом и переносном смысле.

Еще одна главная составляющая любой экспедиции — это чувство юмора. Археологи — народ веселый: песни под гитару, шутки-прибаутки, соревнования и состязания. Без этого в походе не обойтись — от нахождения в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми, от утомительной и зачастую нудной «копательной» работы могут начаться ссоры. Грамотный руководитель экспедиции всегда пресечет любые выяснения отношений шуткой или смешной песенкой под гитару.

Даже свой профессиональный праздник археологи придумали себе сами. 15 августа — как раз время подводить промежуточные итоги полевых работ этого года, время «собирать урожай». Можно немного расслабиться и поздравить друг друга.

Откопать тайны человечества

2015 год выдался для иркутских археологов не слишком веселым. В феврале не стало Германа Ивановича Медведева. Ему было почти 80 лет, и он до последнего не хотел оставлять экспедиционную работу. В мае началась реформация в ИГУ, в результате которой самостоятельная кафедра археологии на истфаке ИГУ прекратила существование. Но есть еще и проблемы глобальные, с которыми приходится мириться ученым всего мира. Разумеется, основная из них — недостаточное финансирование.

— Дело даже не в количестве денег, — вздыхает Савельев. — Дело в том, как они выделяются. При Советах у нас было стабильное финансирование, мы знали, что деньги будут, сколько их будет, распределяли, кто и куда поедет. Сейчас ввели систему грантов: чтобы организовать экспедицию, нужно выиграть грант. Это правильно, так весь запад работает. Но деньги на гранты отечественным ученым присылают в ноябре, а ехать надо в мае. Почему-то все у нас через «заднее крыльцо».

Кроме того, в последние годы во всем мире набирает обороты так называемая «производственная археология». Грубо говоря, это раскопки на местности, подготовленной под строительство объекта. Сегодня закон запрещает строить что-либо без проведения такой экспертизы. Если специалисты что-либо обнаружат, то они будут обязаны провести «спасательные раскопки» найденных ценностей. Но проблема в том, что право на такие раскопки получить может и частная фирма с лицензией. Да, там работают специалисты, выпускники исторических факультетов, но они, увы, не стремятся сохранить и описать откопанные ценности. Их главная задача — подготовить землю для застройки, за это им платят немалые деньги. А ценности — в лучшем случае — горой и вперемешку складируются в каких-либо фондах и складах, ни о каких научных выводах речи не идет. Николай Савельев говорит, что понять этих ребят можно, всем хочется достойно зарабатывать и жить хорошо. Но вот простить ученый не может, ведь они уничтожают дело всей его жизни.

Но поток молодых и увлеченных не исчезает. В этом году на бюджетные места исторического факультета ИГУ был небывалый конкурс.

— Сейчас популярность археологии растет, — заявляет Николай Савельев. — С каждым годом науке, даже с чисто практической точки зрения, интересней ответить на вопросы о происхождении человека. Археологи как раз и пытаются ответить на этот «вопрос вопросов».

Техника совершенствуется, разрабатываются новые методики, растут молодые умные специалисты, которые не забывают заветы своих учителей. Так что если кто и докопается до всех тайн и секретов, будьте уверены — это будут дотошные археологи.

Надежда Гусевская, ИА «Иркутск онлайн»

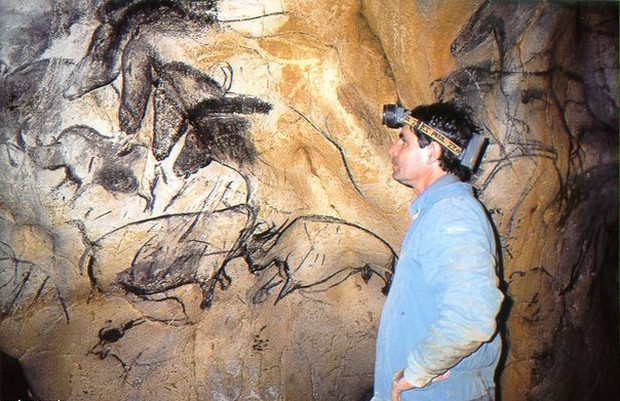

Фотографии Ивана Бердникова

-

Tommy Hawk

14 августа 2015 в 21:15

Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться

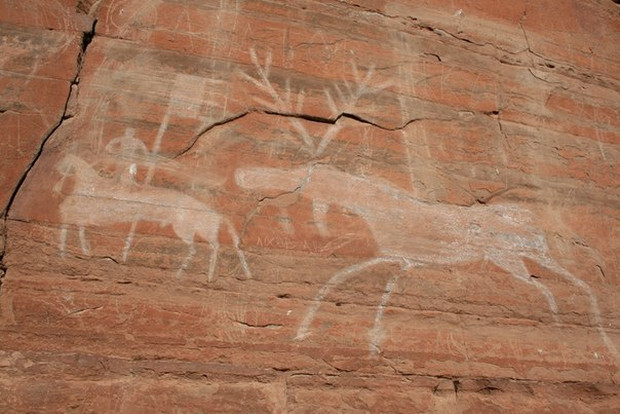

Загрузить комментарииСпасибо. поржал. На фото под названием «Место раскопок» - изображение «Аркаим», дренвяя пригоризонтная обсерватория на территории ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Уберите, не позорьтесь. Фото нужно ставить с работами местных археологов. Либо. если выставляете фото Аркаима, то нужно упоминать и о нём. А…