Старший научный сотрудник музея Ольга Александровна Чернявская встретила нас в небольшом здании на улице Франк-Каменецкого — это отдел фондов Музея истории Иркутска им. А.М. Сибирякова. Здесь хранится часть музейных экспонатов. По словам специалиста, в основном все редкие предметы, которые хранятся в фонде, были куплены у частных коллекционеров. Кроме этого, музей пополняет свои фонды благодаря частным лица, меценатам и спонсорам.

Так, например, актриса Капитолина Ивановна Мыльникова подарила музею коллекцию предметов, которые принадлежали актрисе Галине Алексеевне Крамовой. Среди них — миниатюрная книжечка (карне), в которую дамы записывали номер танца и имена кавалеров на балах. «В последнее время чаще люди продают старинные вещи коллекционерам, но есть и такие, кто передает их в фонды нашего музея на безвозмездной основе», — поясняет Ольга Александровна.

Ольга Александровна Чернявская показала и рассказала о некоторых предметах из фонда музея, которые были популярны более 100 лет назад, но сейчас не используются или претерпели сильные изменения.

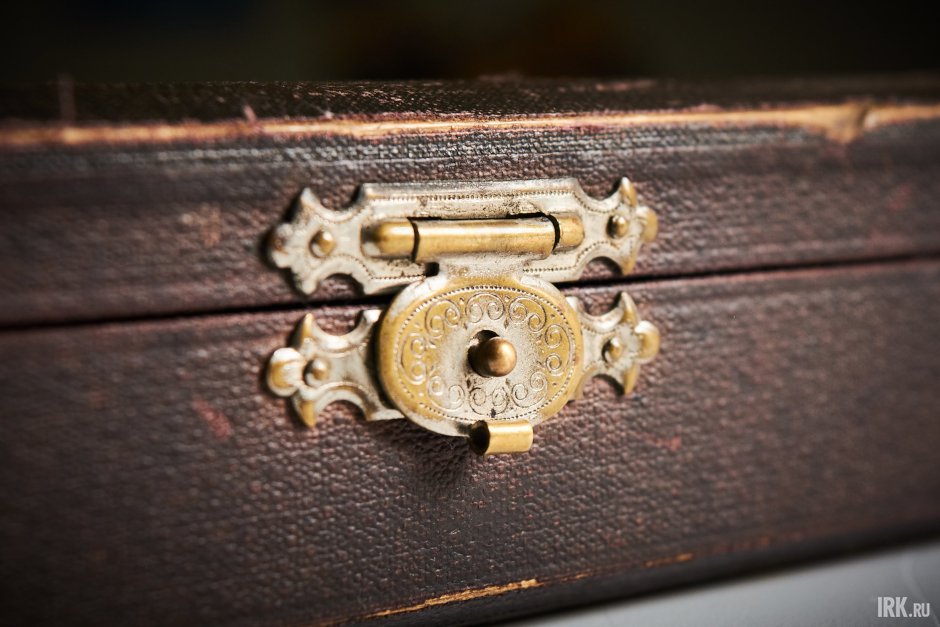

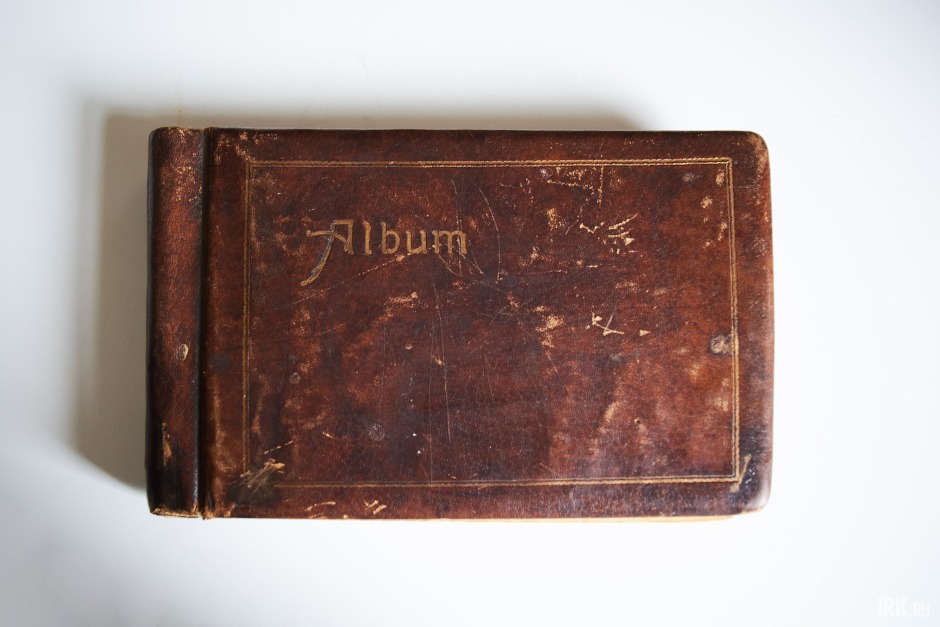

Альбом с цветными фотографиями, 1907 год

В Иркутске фотографические салоны стали появляться уже в середине 19 века. Фотографическое общество было очень оживленное, местные фотографы следили за тенденциями, новинками в этой области. Они экспериментировали с двойной выдержкой, наложением изображения и другой обработкой снимков в фотолабораториях. Цветная фотография в Иркутске появилась в 1902 году.

В альбоме собраны фотографии с видами Иркутска начала 20 века. Скорей всего, эти снимки были сделаны для выставки, организованной по инициативе Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. В мероприятии участвовали иркутские фотографы, которые представили более двух тысяч работ — практически со всей Сибири. Иркутяне тогда получили диплом за лучшие цветные фотографии сибирской природы.

В советское время Иркутское фотографическое общество собирало разные экспонаты, планируя их однажды представить в специализированном музее. Но этого так и не произошло. Тогда общество подарило музею истории города часть своей коллекции, в том числе и альбом с цветными фотографиями. Снимки хорошо сохранились благодаря тому, что были защищены от влажности и света, а также качеству бумаги того времени и техники проявления.

Набор медицинских инструментов

Набор медицинских инструментов был найден в свертке с многочисленными фотографиями, документами недалеко от мусорных баков и передан в музей в 2010 году. Среди выброшенных вещей были фотографии, письма, которые помогли установить их хозяина — им оказался Николай Иванович Миролюбов (1886-1973) — первый рентгенолог Иркутска.

Медицинский набор со стетоскопом и неврологическим молотком в начале 20 века был у каждого врача. Стетоскоп использовали при измерении артериального давления, для выслушивания тонов Короткова, прослушивания посторонних шумов в сердце, легких, сосудах, им также с его помощью прослушивали кишечник, желудок, матку и другие внутренние органы. Неврологический молоток — для выявления неврологических нарушений и рефлексов у пациентов. В то время были и хирургические чемоданчики, в которые входили набор для игл, инструмент для кровопускания, пилы и ножовки.

Фильмоскоп «Волшебный фонарь», начало 20 века

В советское время практически в каждой семье был диапроектор, по которому смотрели диафильмы на белом экране в темном помещении. Прародителем этого изобретения был фильмоскоп «Волшебный фонарь», проекционный аппарат для показа слайдов, который появился в середине 17 века. Это было простейшее устройство, в которое вставлялись картинки, подсвечивающиеся сзади. Сначала для подсветки использовали свечу, потом керосиновую, а затем и электрическую лампочку.

В Россию все «оптические чудеса» пришли практически сразу после их создания. Уже в 1756 году в Санкт-Петербургских ведомостях можно встретить упоминание о «Волшебном фонаре». Согласно объявлению, посмотреть аппарат в действии можно было за 10 копеек.

Фонарь использовали в научных целях, демонстрируя на нем различные открытия, например, в области географии. Кроме этого, с его помощью устраивали представления на ярмарках, выставках, в театрах, даже в церквях. Однако это устройство использовали и шарлатаны. Они делали дымовую завесу и быстро-быстро передвигали картинки, создавая иллюзию присутствия духов. В начале 20 века «Волшебный фонарь» боялись запускать в массовое производство, так как в то время часто его использовали не по назначению.

В музее хранится «Волшебный фонарь» с керосиновой лампой. Это уникальное устройство было куплено у иркутского коллекционера.

Стереоскоп, 1901 год, США

Стереоскоп — бинокулярный оптический прибор для индивидуального просмотра «объемных» изображений. Его изобрели, учитывая свойства и особенности человеческого мозга: каждый глаз видит отдельную картинку, а мозг соединяет эти изображения и мы видим объемную картину.

Первый в мире стереоскоп создал английский ученый сэр Чарльз Уитстон. В 1951 году появился стереоскоп с оптическими линзами. Самый удачный тип этого аппарата изобрел Оливер Холмс, а оптик Джозеф Бейтс усовершенствовал прибор и наладил его серийный выпуск.

В России большую роль в популяризации стереофотоаппаратов сыграл фотограф и путешественник Захар Виноградов. С середины 19 века стереоскопы появились практически в каждом доме и стали неотъемлемым предметом интерьера. Интерес людей начал спадать к этому устройству только после изобретения кинематографа.

Настенный телефон, начало 20 века

В музее представлен аппарат японской компании NEC Corporation, которая была основана в конце 1899 года. В 1908 году NEC открыло свои представительства в Китае и Корее, с этого года настенные аппараты стали завозить в Россию. В начале 20 века в Иркутске телефонами пользовались более 600 абонентов. Аппарат был приобретен у частного коллекционера.

Лорнет, 1890-1910 года

Лорнет отличался от очков и пенсне тем, что его нужно было держать за рукоятку, а не надевать на нос. Появился лорнет в конце 15 века, с 1818 года стали изготавливать складные лорнеты, которые открывались и закрывались с помощью небольшого рычажка — такой и хранится в иркутском музее.

В 18-19 веках лорнет был невероятно популярным в светском обществе, особенно среди женщин. Они носили лорнет в тканевом чехле, украшенном бисером. Его использовали в качестве украшения, для чтения, а также для демонстрации своего расположения или неприязни к человеку. Например, если дама хотела познакомиться с понравившимся ей мужчиной, она пристально смотрела на него через лорнет, показывая тем самым свою заинтересованность. Существовал даже такой термин «лорнирование», обозначающий прямой взгляд сквозь лорнет.

Ручку лорнета украшали драгоценными камнями и наносили на них монограммы. Так, в 1913 году князь Феликс заказал лорнет, который был украшен 442 бриллиантами. А лорнет княжны Лобановой-Ростовой был изготовлен из платины с сапфирами и бриллиантами.

В начале 20 века в Иркутске лорнеты, пенсне и очки продавались в специализированных магазинах. В газете «Губернские ведомости» печатались объявления с предложением об индивидуальном подборе линз. Уже тогда магазины предостерегали покупателей от покупки некачественных очков.

Паяльная лампа, 40-е годы 20 века, Германия

Паяльную лампу придумал шведский изобретатель Карл Рикард Нюберг в 1881 году. Лампа, которая хранится в музее Иркутска, была произведена в Дрездене фирмой Густава Бартеля. Компания, помимо паяльных ламп, делала фонари, горелки, позже плиты. В началу 20 века было открыто несколько филиалов в Великобритании, США. После окончания войны завод национализировали, и он продолжил работу под управлением уже сына Густава Бартеля.

Дорожный патефон

Дорожный патефон, который хранится в музее, принадлежал Егорову Александру Юрьевичу. Изготовлен в Ленинграде на заводе «Северный пресс» в 1930-х годах. Это механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, где в качестве привода применяется пружинный двигатель, а звукоусиление производится с помощью раструба. В России такие патефоны, предположительно, появились в 1900-м году и стоили от 6 до 16 рублей.

Патефон — переносная версия граммофона, который создали братья Пате во Франции. Слово «патефон» образовалось из двух составляющих: «пате» — французская фирма по производству патефонов, «фон» в переводе на русский язык означает «звук». Первые граммофонные пластинки стали производить в 1897 году из шеллака (природная смола, экскретируемая самками насекомых-червецов семейства Kerriidae, паразитирующими на некоторых тропических и субтропических деревьях в Индии и странах Юго-Восточной Азии. — Прим. ред.), шпата и сажи, и были очень дорогими. Пластмассовые диски появились только в 1940 году.

Первые металлические диски проигрывали на так называемых полифонах (музыкальных шкатулках), один из которых с недавнего времени хранится в фондах Музея истории города Иркутска. Это механическое устройство впервые было произведено в 1870 году компанией Polyphon Musikwerke, расположенной в Лейпциге, Германия. Полномасштабное производство полифонов началось примерно в 1897 году и продолжалось до начала 1900-х годов. В народе полифон называли «музыкальным ящиком».

«Кольчужка», 1890-1910 годы

«Кольчужка» — это маленькая, плетеная сумочка для швейных принадлежностей, монет и других мелочей. Она стала особенно популярна в России в 1980-х годах с развитием стиля модерн. На самом деле, маленькие сумки существуют давно, а придумала этот аксессуар маркиза де Помпадур, фаворитка Людовика XV.

Вначале «сумочки-кольчужки» делали в виде мешочков, которые вместо замков стягивались серебряными или металлическими шнурами. А в начале XX века их начали собирать на жесткую замочную пластину, к которой крепился длинный шнур для ношения. Изначально «Кольчужки» изготавливали из серебра и золота с использованием различных способов их декорирования — стоили они дорого и были по карману только обеспеченным дамам. Лишь позднее подобные плетеные аксессуары стали изготавливать из проволоки.

Флёрдоранж и украшение для петлицы, 1880-1920-е годы

Флёрдоранж — головной убор невесты, в который вплетали цветки померанцевого дерева. Предположительно, первыми использовать этот цветок для венков стали сарацины — кочующее племя бедуинов, жившее вдоль границ Сирии. В Россию эта мода пришла в 18 веке. Только у нас не растет померанцевое дерево, поэтому свадебный венок изготавливали из бумажных, матерчатых и восковых цветов. После венчания свадебный венок хранили в киоте (особый украшенный шкафчик или застекленная полка для икон. — Прим. ред.). Утрата венка была плохой приметой, так как он считался семейным оберегом.

Флёрдоранж из восковых цветов и украшение для петлицы жениха в музей передал коллекционер. По его словам, украшения были найдены в киоте домашнего иконостаса в одной из деревень Иркутска.

Женская трость, конец 19 — начало 20 века

С первого взгляда может показаться, что это обычная трость, но это не так. С помощью этой вещи дамы приподнимали подолы своих громоздких платьев. Чтобы сделать это легко и непринужденно, надо было тренироваться. Когда женщины шли по улице и трость была им не нужна, они вешали ее на руку.

Фото Маргариты Романовой

IRK.ru

-

Melisanda Stone

5 июня 2021 в 19:23

Чтобы оставлять реакции нужно авторизоваться

Загрузить комментарииУ нас дома до сих пор есть проявитель плёнки и радиола. Проектор кажется сломался. Для радиолы нужна новая игла, которые одно время уже невозможно было купить, потому что пошли магнитофоны и прочее. Сейчас проигрыватели снова в моде.