В Иркутскую область в начале войны из западных районов страны, которым угрожала оккупация, эвакуировали 22 крупных промышленных предприятия, десять трестов и сырьевых баз. Уже в августе 1941 года в Иркутск стали приходить первые эшелоны с оборудованием фабрик и заводов, сырьем, рабочими и служащими. Эшелоны с грузами прибывали вплоть до 1943 года.

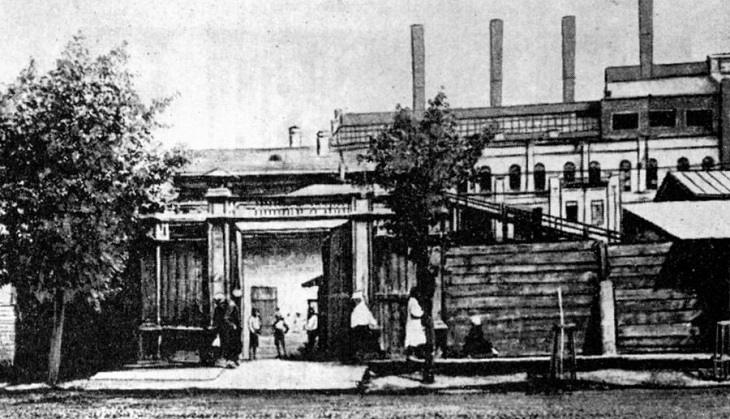

Оборудование Московского авиационного завода разместили на производственных площадках Иркутского авиационного завода, станки и машины Старо-Краматорского и Ново-Краматорского заводов тяжелого машиностроения – на аналогичном предприятии в Иркутске, заводе имени Куйбышева. Регион принял обувные и швейные фабрики, патронный и абразивный заводы, две макаронные фабрики из Одессы и несколько других предприятий. Все они работали с повышенной нагрузкой. Нужно было увеличивать выработку электроэнергии: все свои мощности Иркутская ЦЭС, которая в те годы была единственным крупным энергообъектом, направила на нужды оборонной промышленности. Именно от бесперебойной работы станции зависела деятельность всех предприятий города.

«Не жалеть сил, а если надо, и своей жизни, но не позволить фашистам хозяйничать на свободной Советской земле!» — такой призыв звучал на митингах, которые прошли во всех цехах ЦЭС в первые дни войны. Не жалели.

На фронт ушли более 200 специалистов электростанции, в Иркутске осталось менее половины квалифицированных кадров. На их место пришли женщины: сестры, жены, матери бойцов, вставших на защиту Родины.

Рабочих рук не хватало, трудились без выходных и по несколько смен подряд, осваивали профессии машинистов турбин, обмотчиков, монтеров, шлаковщиков, электросварщиков и кочегаров. Женщины стояли у машин, грузили уголь, вывозили золу, делая все, что от них зависело, для главной и единственной тогда цели – Победы.

В дефиците оказались и грузчики угля – подачу топлива с речного причала на Ангаре в угольную яму вели вручную. На отгрузку угля в свое свободное время выходили специалисты из всех цехов и отделов станции.

Из воспоминаний Лидии Петуховой, заместителя секретаря парторганизации ЦЭС-2 в военные годы: «Иной раз приходилось работать по 18 часов в сутки. Полуголодные и уставшие женщины в короткие часы отдыха спали в душевых, а свои семьи могли посещать раз в два-три дня. На помощь женщинам пришли и подростки – ученики школ фабрично-заводского обучения, десятиклассники. Священная ненависть к врагу и любовь к матери-Родине давала людям силы нести вахту по две-три смены без отдыха».

Как-то раз одна из дежурных станции заснула у щита. Директор станции подменил ее, дожидаясь пока несчастная женщина проснется. Страшно даже представить, насколько тяжело было нашим землякам, сколько испытаний им пришлось перенести, однако в первый военный год на станции завершили строительство котельной с бункерами для трех котлов, смонтировали и запустили новый котел и сдали в эксплуатацию новую турбину «СК-20» мощностью в 2500 кВт. Мощность станции увеличилась до 11500 кВт.

В 1942 году иркутские энергетики выдали рекордные 72 миллиона кВт*ч электроэнергии.

Остальные проекты модернизации пришлось отложить. Не хватало запчастей для ремонта действующего оборудования, специалистов.

Больше 30 предприятий города зависели от работы городской электростанции. Они находились в центре города, на правом берегу. Еще 14 предприятий – в Глазково.

Тогда это было единственное место, где была жизнь. Все остальное – политех, энергоколледж – это уже послевоенная история. А до этого там была тайга, не было никакого Иркутска, — рассказывала историк Валентина Рекунова.

Трудовой подвиг коллектива Иркутской ЦЭС и вклад энергетиков в Победу в 1944 году был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего.

Помимо работы коллектив станции взял шефство над семьями фронтовиков. Для солдат собирали теплые вещи, вязали варежки, носки, сдавали деньги на постройку танковой колонны. Шефская комиссия из числа энергетиков работала и в эвакуационном госпитале, где проходили лечение ослепшие бойцы. Специалисты станции находили время и возможность поддержать раненых солдат, помочь им словом и делом.

Фамилии фронтовиков и тружеников тыла навсегда вписаны в историю иркутской энергетики. Леонид Вартанов, Яков Мельниченко, Мария Тишенина, Игорь Мяло, Михаил Тимофеев, Фаина Захарова, Римма Сверчкова и многие, многие другие. Испытания не закончились в победном 45-ом: предстояло восстанавливать разрушенную страну, возрождать жизнь на руинах. Но тяжелый труд в послевоенные годы приносил радость – поколение победителей строило будущее.

Уже в 1950 году началось строительство Иркутской ГЭС, в 1954-м – Братской, на тот момент крупнейшей гидроэлектростанции в мире. Общая мощность действующих электростанций Иркутской области через четыре года после войны составляла около 70 МВт, еще через год ввели в эксплуатацию первый турбоагрегат ТЭС Ангарска. Тогда же начался процесс создания единой энергосистемы Иркутской области, которую сегодня поддерживает и развивает компания Эн+.

«Эти люди могли все», — писали авторы издания, выпущенного к 85-летию Иркутских теплосетей. Могли и готовы были в очередной раз совершить подвиг во имя надежды, мира и счастья своих детей.

По материалам книги «Годы и люди. История Иркутской ТЭЦ-2» и издания «Иркутск – город трудовой доблести»

IRK.ru